Предыдущая Следующая

Я также рассмотрел и сравнил друг с другом дюжину других упрощений (на этот раз стационарных) и надеюсь вскоре опубликовать результаты сравнения.

Рис. 370 и 371. БРОУНОВСКИЕ ОЗЕРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ, ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДРОБНЫЕ (РАЗМЕРНОСТИ ОТ £> ~ 2.1 ДО Г) = 5/2, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ)

Верхний пейзаж на рис. 371 представляет собой пример дробного броуновского рельефа, размерность которого довольно близка к 2 — это моя модель рельефа поверхности Земли. Остальные пейзажи экстраполируют эту модель на более высокие значения размерности £>, вплоть до верхней части рис. 370, где изображен обыкновенный броуновский рельеф из плоскости в прямую. Определяющей характеристикой последнего является то, что любой из его вертикальных срезов представляет собой обыкновенную броуновскую функцию из прямой в прямую, как

на рис. 338. Броуновский рельеф не годится для моделирования поверхности Земли, так как его элементы слишком иррегулярны, что заметно невооруженным глазом. Это неудовлетворительное соответствие можно выразить и количественно: размерность поверхности (£> = 5/2) и береговой линии (£> = 3/2) оказываются слишком велики.

В каждом пейзаже высота вычисляется для точек пересечения широт и долгот, образующих квадратную решетку. Программой предусматривается также моделирование освещения от источника, располагающегося слева под углом 60° к горизонту; наблюдение осуществляется из точки, приподнятой на 25° над уровнем моря. Более подробное описание можно найти в пояснениях к цветным иллюстрациям.

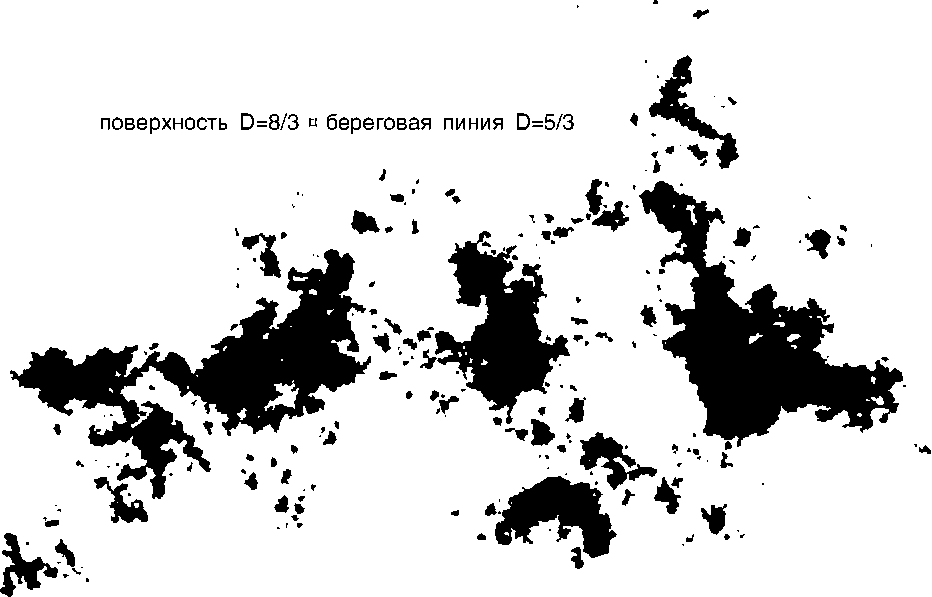

Рис. 372 и 373. БРОУНОВСКИЕ БЕРЕГОВЫЕ ЛИНИИ И «ГРЯДЫ»

ОСТРОВОВ

Первоначально эти иллюстрации были призваны подчеркнуть один только что обнаруженный важный эффект. Когда размерность £> рельефа достигает значения 2,5 и превосходит его, океан начинает демонстрировать явную и усиливающуюся тенденцию к разделению на отдельные округлые «моря». Эти моря сообщаются друг с другом, но вместе с тем каждое сохраняет выраженную индивидуальность. Острова при этом выстраиваются в «гряды». Тот же эффект (хотя и не так явственно) наблюдается и в горных хребтах, присутствующих на всех «пейзажах» на рис. 370, 371 и 379.

Предыдущая Следующая

|